Aktuelle Meldungen

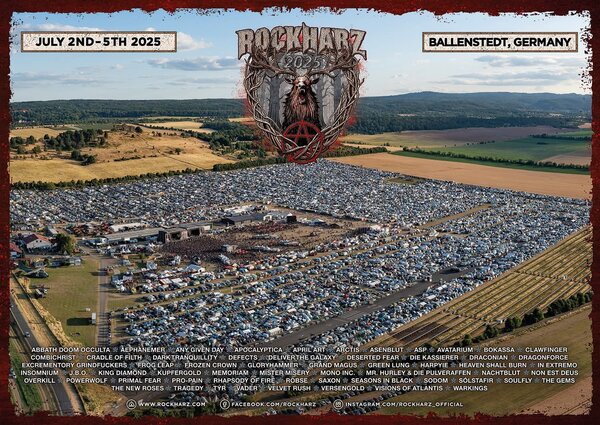

Live-Report: Rock Harz 2025 TAG 2

Donnerstag, 03.07.2025 - Der Gig des Jahres?

Regen! Tatsächlich Regen! In einem Jahr, in dem selbst Kakteen um Gnade winseln und das Festivalgelände in Ballenstedt eher an eine texanische Staubwüste erinnerte, fielen in den frühen Morgenstunden des zweiten Tages des Rock Harz 2025 ein paar Tropfen vom Himmel. Halleluja! Gut, man wurde beim morgendlichen Pippi-Gang leicht nass – aber ganz ehrlich: drauf geschissen. Viel wichtiger war doch, dass man mal bis neun Uhr im Zelt schlafen konnte, ohne dabei das Gefühl zu haben, in einem luftdichten Bratschlauch aus Nylon zu garen wie eine Tiefkühlroulade in der Mikrowelle. Dazu kam eine fast schon unheimliche Ruhe in der Nacht, die nur gelegentlich durch sanftes Schnarchen oder das leise Rascheln eines Bierdosen-Altarumbaus im benachbarten Camp unterbrochen wurde. Unser eigener Lagerplatz, der inzwischen fließend in das benachbarte Inklusionscamp überging, war jedenfalls bereit für Runde zwei.

Nicht bereit hingegen war das Duschcamp, wo sich bereits am Vormittag eine Menschenschlange staute, die Erinnerungen an die Grenzkontrolle in Helmstedt anno 1983 weckte – nur ohne Stempelstress und nervöse Trabbifahrer. Da half nur eines: verschieben! Zumal wir ohnehin überambitioniert viel zu viele Duschmarken gekauft hatten, vermutlich in einem Zustand geistiger Umnachtung beim ersten Einkauf an der Verkaufs-Theke. Also kurz improvisiert und stattdessen im VIP-Bereich vorbeigeschaut, wo man sich plötzlich einem alten Bekannten gegenübersah – einem Musiker, der heute unter neuem Banner endlich Erfolge feiert und dessen Namen ich hier aus Gründen der Verschwiegenheit leider noch nicht preisgeben darf (aber ihr kennt ihn alle). Nach einem kleinen Plausch und der üblichen Fachsimpelei über das Musikbusiness, Trinkverhalten und Hitzeschäden ging es dann endlich vor die Bühne – bereit für die erste Band des Tages…

Wenn eine Band aus dem beschaulichen Quedlinburg, aus der Nachbarschaft also, kommt und trotzdem klingt, als würde sie regelmäßig mit der USS Enterprise um das Zentrum der Milchstraße brettern, dann ist klar: DELIVER THE GALAXY stehen auf der Bühne. Mit ihren letzten beiden Alben The Journey und Bury your Gods konnte die Truppe bei uns in der Redaktion ordentlich punkten – episch, melodiös, modern und mit einer gewissen kosmischen Schwere, die zwischen Melodic Death und Sci-Fi-Klanglandschaft pendelt. Also: Erwartungen hoch, Augenringe ignoriert, ran an die Sache!

Und siehe da: Trotz der eher frühen Spielzeit hatte sich bereits eine anständige Menge an Menschen vor der Bühne versammelt – die Lust auf Musik war definitiv da, der Muskelkater vom Vortag wurde tapfer ignoriert. Die Band legte los, das Set rollte an, doch… tja. So richtig zündete das Ganze bei mir nicht. Klar, schlecht war das nicht: die Songs funktionieren, die Band spielt tight, das Zusammenspiel sitzt. Aber der Sound wirkte etwas dünn, gerade die Gitarren kamen zu kraftlos aus den Boxen – was bei dieser Art von Musik einfach ein Problem ist. Die epische Breite, die man von den Alben kennt, fehlte live ein wenig, und auch wenn das Publikum anständig mitging, blieb mein persönlicher Begeisterungs-Level irgendwo im Halbschlaf-Modus hängen.

Vielleicht lag’s an mir. Vielleicht war ich einfach noch zu matschig vom Vortag, vielleicht hätten zwei Dezibel mehr Druck an den richtigen Stellen gereicht, um mich aus dem geistigen Orbit zurück ins Headbanging zu holen. Dennoch: DELIVER THE GALAXY haben Potenzial, das sie auf Platte bereits bewiesen haben. Live war das heute eher „solide galaktisch“ als „supernova“.

Bevor der Glanz kam, musste ich erst durch den Dreck – und damit meine ich nicht das staubige Gelände des Rock Harz, sondern den unfreiwilligen Zwischenstopp bei ASENBLUT. Frontmann Tetzel – ein Mann mit zwei Bands, aber leider keinem Gespür für Qualität – hatte es im August 2024 tatsächlich geschafft, mit Asenblut und All for Metal in unserer Redaktion zweimal den „Restmüll des Monats“ zu kassieren. Und was soll ich sagen? Verdient ist verdient. Dieser pathetische Möchtegern-Wikinger-Epos auf Deutsch klingt wie ein misslungener Amon Amarth-Klon, dem man die Melodien aus dem Met gestohlen hat. Zugegeben, das Publikum feierte mit wehenden Trinkhörnern und Plastikstreitäxten – aber was wissen die schon?

Immerhin hatte der Auftritt einen unerwarteten Nebeneffekt: Meine seit dem Vortag anhaltende Verstopfung, die mich schon wie ein mittelalterlicher Suppenkessel auf dem Lagerfeuer zum Platzen brachte, löste sich nach exakt zwei Songs auf wundersame Weise. Danke Tetzel!

Nachdem ich erleichtert und geläutert zurück ins Leben trat, standen KUPFERGOLD auf dem Programm – eine Band, die mich auf dem Papier eigentlich gar nicht interessiert hätte. Mittelalter-Folk mit Irish-Pub-Flair? Klingt wie das musikalische Äquivalent zu warmem Cider bei Nieselregen. Doch Tina (Gesang & Geige), Arne (Gitarre) und Basti (Percussion & Flöte) belehrten mich eines Besseren. Mit augenzwinkernder Bühnenpräsenz, handwerklicher Finesse und einer Spielfreude, die selbst einen Steinhaufen zum Hüpfen gebracht hätte, holten sie mich komplett ab. Und nicht nur mich: Das Publikum tanzte, sprang, sang lautstark mit, und selbst die Grabenschlampen kamen dank vereinzelter Crowdsurfer endlich zu etwas Bewegung.

Musikalisch bot KUPFERGOLD ein buntes Potpourri aus irischen Tanzrhythmen, mittelalterlicher Lebensfreude und modernen Akzenten, die das Ganze erfreulich frisch und unverbraucht wirken ließen. Der Sound war knackig, jedes Instrument klar differenziert, und Tinas Gesang legte sich wie warmer Honig auf die doch recht sonnenverbrannte Seele. Auch wenn mir die Songtitel nicht alle präsent waren – es war egal. Die Stimmung zählte. Und die war euphorisch. Wo vorher noch „ASENBLUT“-Fans grunzend über die Wiese stapften, wurde jetzt getanzt, gelacht und gelebt.

Manchmal liegt das Gold eben doch nicht im Drachenhort, sondern auf einer Festivalbühne im Harz. KUPFERGOLD überraschten mich auf ganzer Linie – mit Authentizität, musikalischem Können und einer guten Portion Charme. Wer wie ich dachte, das sei nur was für Rollenspieler in Cordgewand und mit Horn am Gürtel, wurde eines Besseren belehrt. Und das ist doch genau das Schöne an Festivals: Wenn dich Bands begeistern, die du vorher nicht mal mit der Flöte angefasst hättest.

Manchmal sind es die Zufälle, die einen auf neue Pfade führen. In meinem Fall war es keine Neugierde, sondern eher eine Mischung aus Skepsis und einer inneren Stimme namens „Guck dir den Kram wenigstens mal kurz an“, die mich zu MISTER MISERY trieb. Noch nie zuvor hatte ich auch nur ein Lied der Schweden gehört. Der Name klang wie ein Gothic-Nebenprojekt, die Optik erinnerte an eine Mischung aus The Birthday Massacre auf Speed und einem Cosplay-Treffen bei Nacht. Schminke, Lack, Leder – bei 28 Grad! Ich schwitze schon beim Gedanken an schwarze T-Shirts, und diese Herren tanzten da oben, als gäbe es kein Morgen. Allein dafür: Hut ab. Oder besser gesagt: Schminke runter.

MISTER MISERY stammen aus Stockholm und haben sich dem melodischen Modern Metal verschrieben – wobei der Begriff „Metal“ hier dehnbar ist. Die Songs sind durchsetzt von Pop-Grooves, elektronischen Versatzstücken und einem guten Schuss Theatralik. Das wirkt zwar etwas kalkuliert, aber nicht lieblos. Die Refrains sind groß, die Riffs glattgeschliffen, das Stageacting durchchoreografiert – so, wie es Fans von Bands wie Motionless in White oder Lord of the Lost lieben. Ich selbst habe nach dem dritten Song innerlich schon angefangen, mein polnisches 0,0 Campbier zu vermissen, aber das Publikum vor der Bühne war deutlich enthusiastischer. Und spätestens als sich bei der Autogrammstunde eine erschreckend lange Schlange bildete, wurde klar: Hier war ich offenbar nicht die Zielgruppe, aber definitiv in der Minderheit.

Der Sound war solide, die Musiker routiniert, der Frontmann charismatisch. Songs wie Root of All Evil oder My Ghost ballerten gut genug, um mit dem Kopf mitzuwippen – auch wenn es bei mir nicht für mehr reichte. Doch man muss auch mal neidlos anerkennen, wenn etwas funktioniert: MISTER MISERY haben ihre Fans, und die feiern die düstere, glitzernde Show mit jeder Pore. Wer hier Romantik, Gruftflair und Stadion-Refrains mit Zuckerguss sucht, bekommt genau das. Wer lieber den Teer aus dem Death-Metal-Trog löffelt, geht halt ein Bier trinken. Ich hab beides getan – und bin damit ganz gut gefahren.

Eigentlich wollte ich THE GEMS wirklich noch mal eine faire Chance geben. Man soll ja nicht nach dem ersten Eindruck urteilen, und irgendwie hatten die Ex-Thundermother-Mitgliederinnen (ja, das Wort fühlt sich an wie ein Verkehrsunfall im Sprachzentrum) beim Rock Hard Festival einen okayen Auftritt hingelegt. Nicht spektakulär, aber solide. Doch irgendwie hatte ich damals schon nach ein paar Songs das Gefühl, dass mir das Powertrio aus Schweden musikalisch nicht viel Neues zu bieten hatte. Umso besser, dass der heutige Auftritt zumindest ein paar Überraschungen bereithielt – wenn auch eher kosmetischer Natur.

Denn Gitarristin Mona Lindgren war diesmal nicht dabei – der freudige Grund: Nachwuchs kündigt sich an. Da gratulieren wir artig und wünschen alles Gute. Vertreten wurde sie von Rasmus Ehrnborn, was musikalisch absolut in Ordnung war. Technisch sauber, souverän gespielt, alles fein. Aber – und hier kommt der kleine, aber feine Downer – leider hatte er sich nicht wie Frontfrau Guernica Mancini und Drummerin Emlee Johansson in hautenge Glitzermonturen geworfen. Wäre doch was gewesen, oder? Lederhöschen, Nylonstrumpf, Schminke – und ein Kerl mittendrin. Das hätte dem Auftritt wenigstens optisch die Krone aufgesetzt.

Musikalisch blieb dagegen alles beim Alten: straighter, handwerklich gut gemachter Hard Rock, der irgendwie zwischen den Jahrzehnten hängt. Die Songs wurden zwar druckvoll und routiniert gespielt, doch zündeten sie bei mir auch diesmal nicht. Es fehlte schlicht das Überraschungsmoment, das Unberechenbare – kurzum: das gewisse Etwas. Man hat ständig das Gefühl, alles schon einmal gehört zu haben – und zwar in genau dieser Form.

Das Publikum zeigte sich dennoch recht angetan, es wurde mitgeklatscht, ein bisschen getanzt, ein bisschen gejubelt. Der Sound war ordentlich, das Stageacting professionell – gerade Guernica weiß, wie man das Publikum in der Hand hält. Dennoch ließ mich das Konzert emotional ziemlich kalt. Vielleicht liegt’s an mir. Vielleicht daran, dass mir der Glam-Faktor ohne rotzige Attitüde einfach zu kalkuliert wirkt. Oder daran, dass ich auf einem Festival wie dem Rock Harz lieber von der Bühne gewürgt als umarmt werde. Aber das ist Geschmackssache.

Wenn sich zwei aufeinanderfolgende Bands ein „The“ im Namen leisten, ist Skepsis angebracht. Doch was bei der einen eher nach mittelmäßigem Rock'n'Roll-Mutanten klingt, wurde im Fall von THE NEW ROSES zur reinsten Rocktherapie gegen Festivalmüdigkeit, Sonnenbrand und Staub in allen Ritzen. Denn diese zweite „The“-Band des Tages knallte. Und zwar so dermaßen, dass selbst die durchgekochten Staubpartikel vor der Bühne rhythmisch vibrierten.

Allerdings: Moment mal – wer ist denn dieser neue Sänger? Kurz mal mit der verschwitzten Hand über die Augen gewischt und durch den Trockennebel geschielt. Hä? Das ist doch… ja klar, Timmy Rough! Nur diesmal ohne seine Gitarre und dafür mit frischer Kurzhaarfrisur, als sei er einem Werbespot für kernige Zitronenlimonade entsprungen. Die Saitenarbeit überließ er ganz dem immer gut aufgelegten Norman Bites, der das Griffbrett mit routinierter Coolness bearbeitete und dabei fast so grinste wie sein Boss. Eine kluge Entscheidung – denn so konnte sich Timmy voll auf seinen Job als Frontmann konzentrieren. Und den erfüllte er mit der Energie eines durchgebrannten Sicherungskastens.

Schon beim Opener wurde klar: Das wird groß. Nicht nur wegen Nothing but wild oder dem unausweichlichen Thirsty, sondern vor allem, weil THE NEW ROSES an diesem Tag den bis dato besten Sound des Festivals auf ihrer Seite hatten. Es ballerte – aber nicht dumpf, sondern glasklar. Jedes Becken, jede Backing-Vocals, jeder Gitarrenslide war präsent und differenziert. Der Mischer gehört für diesen Gig eigentlich in Watte gepackt und unter Denkmalschutz gestellt.

Dass die Band genau weiß, wie sie die Massen unter freiem Himmel zum Schwofen bringt, hat sie mit vielen Killer Songs einmal mehr bewiesen. Klar, diese Musik ist nicht gemacht fürs Kopfkino – sondern fürs Cabrio, fürs Bier in der Hand, fürs Mitsingen mit Sonnenbrille. Und auch wenn mein Bierglas in diesem Festivalsommer alkoholfrei bleibt: Bei dieser großartigen Mucke machte sich ein unbändiger Durst breit. Der wurde dann eben mit einem Hopfenblubber ohne Umdrehung bekämpft – das Tanzbein schien's nicht zu stören.

Fazit? Bis zu diesem Moment: der beste Auftritt des Wochenendes. THE NEW ROSES liefern zwar auf Platte manchmal zu glatt, zu austauschbar, zu charttauglich – aber live? Da fegen sie einem den Staub aus dem Hirn, das Lächeln ins Gesicht und den Zweifel an melodischem Hard Rock einfach weg. Und genau so muss das sein.

GREEN LUNG auf dem Rock Harz 2025 – ein Name wie ein Bio-Buchkapitel, ein Sound wie ein kultischer Hexensabbat in der Wüste. Wenn es jemals eine Band gab, die unserem Lieblings-Kaktus Jörn auf den Leib geschneidert wäre, dann diese fünf Briten aus London: Stoner Rock mit Doom-Schlagseite, durchzogen von okkulten Texten, schleppenden Riffs und einer Prise psychedelischer Magie. Bei der flirrenden Hitze auf dem staubigen Gelände hätte man fast erwartet, dass plötzlich ein Schamane aus dem Nebel tritt und einen Zaubertrank aus Astra und Gin Tonic anbietet.

Das aktuelle Album This Heathen Land ist in unserer Redaktion längst ein fester Bestandteil des musikalischen Hausaltars. Mit Songs wie Mountain Throne, Maxine (Witch Queen) oder One for Sorrow liefern GREEN LUNG nicht nur hymnische Tracks, sondern auch cineastische Klangwelten irgendwo zwischen urbritischer Folklore, Doom-Ästhetik und Sabbath-Verehrung. Kein Wunder, dass die Platte bei uns regelmäßig rotiert wie ein Hexenkreis auf Speed. Auch live hatten die Briten schon bewiesen, dass sie nicht nur Studiohexerei beherrschen – der Gig 2023 in Berlin war eine kleine Offenbarung.

Doch hier, auf der großen Rock Harz Bühne, wirkte der Zauber leicht verwässert. Sänger Tom Templar – ja, der Mann heißt wirklich so – gab sich charismatisch und predigte seine okkulten Verse mit Inbrunst, aber irgendwie blieb die spirituelle Beschwörung auf halber Strecke in der Sommerhitze stecken. Die Soundwand stand zwar fest wie der Stonehenge, aber die Magie verpuffte zwischen Sonnenmilch und Staubschicht. Auch das Publikum reagierte eher andächtig als ekstatisch – verständlich, schließlich lädt diese Musik mehr zum Dösen unter einem Baum als zum Pogen ein.

Die Songs entfalteten ihre düstere Pracht, wurden jedoch ein wenig von der offenen Festivalatmosphäre geschluckt. Was im dunklen Club mit stickiger Luft und schummrigem Licht hypnotisch wirkt, braucht eben diesen Rahmen – und nicht das grelle Tageslicht eines Hochsommertags, bei dem die einzige Finsternis unter dem Vordach des Bierstands zu finden war.

Unterm Strich: Ein gutes Konzert, keine Frage – aber eben kein unvergesslicher Hexensabbat. Beim nächsten Mal bitte wieder in engen, dunklen Gemäuern, wo die Riffs schwerer hängen als die Luft und der Schweiß von der Decke tropft. Denn dort gehören GREEN LUNG hin: in die Gruft, nicht ins gleißende Sonnenlicht.

Ach, MEMORIAM. Das ist so eine Band, bei der mein Herz gleich doppelt pocht. Zum einen, weil sie auf Platte regelmäßig erstklassigen Old-School-Death Metal abliefern – wuchtig, düster, ehrlich. Zum anderen, weil da vorne ein Mann steht, der mein musikalisches Weltbild einst nachhaltig geprägt hat: Karl Willets. Der ehemalige Bolt Thrower-Shouter, der auf Meisterwerken wie The IVth Crusade oder Those Once Loyal seine Stimme wie ein Kriegsbeil in mein jugendliches Hirn hämmerte. Dass ich diesen Mann mit seiner aktuellen Band live sehe, sollte eigentlich Grund genug sein, vor Ehrfurcht die Nackenmuskeln zu zerreißen. Eigentlich.

Denn leider steht zwischen Erwartung und Realität oftmals eine einsame Gitarre. MEMORIAM haben mit Scott Fairfax zwar einen exzellenten Saitenschwinger in ihren Reihen – aber dessen Riffs, so kernig und melodisch sie auch sein mögen, können live allein einfach nicht den Panzerwall aufbauen, den diese Musik so dringend braucht. Death Metal dieser Bauart lebt von Breite, von Schwere, von der dröhnenden Doppelfeuerwand zweier Äxte. Und wenn dann auch noch der Sound so matschig und unausgewogen aus den Boxen kriecht, dass sogar das böseste Ugh! klang wie ein genervtes „Och nö“, ist die Enttäuschung leider vorprogrammiert.

Dabei war der Wille da. Jeder ihrer Songs hat auf Albumlänge alles, was einen echten Todesstahl-Gourmet glücklich macht: Groove, Härte, Tiefe. Live jedoch versandete vieles davon im akustischen Schlamm, und man konnte förmlich dabei zusehen, wie die Reihen sich lichteten. Der Funke wollte einfach nicht überspringen, zu sperrig war der Sound, zu ausgedünnt das Klangbild. Dabei liegt es wirklich nicht an den Songs oder der Band an sich – Karl brüllt nach wie vor wie eine lebendig gewordene Kriegserklärung, und seine Bühnenpräsenz ist ungebrochen eindrucksvoll. Auch der Rhythmusapparat mit Frank Healy am Bass und Spinksy an den Drums groovte solide wie ein rostiger Panzer auf Kiesbett. Aber ohne zweite Gitarre fehlt dem ganzen einfach die Essenz – das Fleisch am Knochen, die zweite Faust im Moshpit.

Und so bleibt ein bittersüßes Gefühl zurück. Ja, es war endlich mal Todesblei auf der Bühne, aber leider in einer Darreichungsform, die dieser großartigen Band nicht gerecht wurde. Kein infernalischer Riffkrieg, kein wuchtiges Grollen, das die Eingeweide durchrüttelte – stattdessen ein musikalisches Gerippe, das dringend Verstärkung bräuchte. Und die Frage: Was sollen wir mit so einem Gig nur machen? Wieder hoffen, dass beim nächsten Mal das Setup stimmt? Oder einfach zum x-ten Mal Requiem for Mankind auflegen und sich vorstellen, wie es mit zwei Gitarren gewesen wäre?

MEMORIAM auf dem Rock Harz: mehr Schatten als Staub. Und Schuld daran ist nicht die Musik – sondern das Fehlen der zweiten Gitarre und ein mieser Livesound, der selbst Karl Willets' markerschütterndes Organ zum Flüstern degradierte. Für Fans war es trotzdem ein Pflichtbesuch – aber einer, der schmerzte.

J.B.O. – vier Buchstaben, die entweder ekstatisches Glucksen oder entnervtes Augenrollen auslösen. Dazwischen gibt’s nichts. Schwarz oder rosa. Auch auf dem Rock Harz Air 2025 wurde dieses Gesetz der musikalischen Schwerkraft wieder bestätigt: Das Infield platzte aus allen Nähten, als die fränkischen Fun-Metaller die Bühne betraten. Und nein, das ist keine Floskel – es war so voll, dass sogar abgebrühte Festivalhasen wie ich plötzlich das Bedürfnis nach Fluchtrouten und Sauerstoffmasken entwickelten. Ich harrte dennoch tapfer aus, denn meine Frau ist glühender Fan – und ehe ich im Zelt auf sie warte und in meinen eigenen Achselschweiß dämmere, kann ich mir auch Schlumpfozid im Stadtgebiet live geben.

J.B.O., gegründet 1989 in Erlangen, gelten als die selbsternannten Verteidiger des Blöedsinns – mit einem „ö“, versteht sich. Mit ihrem Mix aus Parodien, Metal-Grooves und Comedy sind sie über die Jahre zur absoluten Kultband in ihrer Nische mutiert. Gefühlt 347 Festivalheadliner haben sie längst hinter sich, unzählige pinke Outfits ebenfalls – und wer mal Ein guter Tag zum Sterben auf einem Dorffest gehört hat, weiß: Diese Band hat einen ganz besonderen Platz in der deutschsprachigen Metal-Landschaft eingenommen. Irgendwo zwischen Heino und Helge Schneider. Nur lauter.

Live setzen die Franken wie immer auf eine bunte Mischung aus Hits, Klamauk und Konfetti. Alles nur geklaut wurde textsicher mitgegrölt, als gäbe es morgen kein Frühstück mehr, und bei Ein guter Tag zum Sterben war das Infield ein einziges pinkfarbenes Moshpit aus Euphorie. Ob Ironie oder Ernst – bei J.B.O. verschwimmt diese Grenze sowieso spätestens beim dritten Bier.

Auffällig: Hannes, der durch eine schwere Erkrankung länger pausieren musste, wirkte noch nicht ganz so fit wie früher – was aber niemanden wunderte. Umso mehr sprang Vito für zwei, zog Grimassen für fünf und ließ den Spaßpegel nicht unter die magische Grenze von „Kicherattacke“ sinken. Und auch wenn ich die Band grundsätzlich sympathisch finde: Diesmal sprang bei mir der Funke nicht ganz über. Vielleicht lag’s an der Enge, vielleicht an der Vorfreude auf King Diamond oder Powerwolf und der Frage, von wo ich mir die beiden später anschauen können würde, oder schlicht daran, dass man sich bei 32 Grad und Null Bewegungsfreiheit plötzlich fragt, ob man mit „Spaßmetal“ gerade seine Lebenszeit richtig investiert.

Fakt ist aber: Das Publikum feierte J.B.O. wie Messiasse auf einem Kindergeburtstag. Und ganz gleich, wie man zu der Truppe steht – diesen Slot haben sie sich mehr als verdient. So viele Menschen gleichzeitig im Infield sah man an diesem Wochenende nicht noch einmal. Und das will auf dem Rock Harz was heißen.

Love it or hate it! Auch bei den nun folgenden WARKINGS. Für die einen ist das Konzept aus pseudohistorischer Kriegsthematik, Rüstungen und Pathos ein Albtraum in Power-Metal-Moll, für andere der pure Spaß – und für mich? Ganz klar: Letzteres! Denn wer sich auch nur eine Minute mit der Geschichte dieser Truppe beschäftigt, merkt schnell, dass hier keine Blender in Blechrüstung aufmarschieren, sondern gestandene Musiker, die sich ihre Sporen jahrelang in anderen, deutlich brotloseren Projekten verdient haben. Der Erfolg kam spät, aber mit Wucht – und er ist verdient. Anders als bei gewissen Casting-Acts mit Schlachtrufen à la "Metal, Fire, Glory, Trash", bringen die WARKINGS Substanz und Witz mit. Ein Hoch auf den Kurswechsel!

Und das denkt offenbar nicht nur meine Wenigkeit. Das Infield war beim Auftritt brechend voll, ja geradezu überbevölkert – und das einen Tag vor Veröffentlichung des neuen Albums Armageddon. Ein besseres Timing hätte man sich kaum ausdenken können. Der Tribun, der Spartaner, der Viking und der Crusader (dessen Vorliebe für die Seattle Seahawks ich ihm niemals verzeihen werde – ernsthaft, Seattle?) feuerten ihre Schlachthymnen mit der Präzision einer römischen Legion ab und rissen das Publikum mit. Schon beim ersten Song wurde klar: Hier geht es nicht um filigranes Gefrickel, sondern um Energie, Mitsing-Refrains und die perfekte Mischung aus Kitsch, Klang und Krieg.

Der Sound? Bombastisch. Nicht im Sinne von „zu laut und alles Matsch“, sondern klar, druckvoll und mit dem nötigen Wumms in der Tiefe. Die Band? Hochmotiviert, bestens aufeinander eingespielt und mit sichtbarer Spielfreude ausgestattet. Besonders Crusader war trotz NFL-Verfehlung eine wahre Rampensau, der das Rock Harz zu seinem persönlichen Kolosseum machte.

Und ja – ich gestehe: Nach dem Gig kam es zu einem dieser Momente, in denen man sich trotz journalistischer Professionalität wie ein Fanboy fühlt. Ein kurzes „Hey, dich kennen wir doch!“ der Band nach der Show, ein paar ehrliche Lacher und ein gemeinsames Foto später stand fest: Diese Band ist nicht nur auf der Bühne ein Volltreffer, sondern auch abseits davon. Ein großes Interview folgt bald – man munkelt, es geht nicht nur um Armageddon, sondern auch um die Frage, ob Ritter besser klingen als Wikinger.

Die WARKINGS sind für mich eine DER Gewinner des gesamten Festivals. Ihre Mischung aus kraftvollem Power Metal, durchdachtem Konzept, perfekter Show und sympathischem Auftreten zündet – und das nicht nur bei Fans von Fantasy und Fellen. Wer sie immer noch als alberne Verkleidungsband abtut, hat schlichtweg nicht aufgepasst. Denn während andere sich hinter Masken verstecken, zeigen die WARKINGS, wie man mit Stil, Substanz und Schwertern Herzen erobert. Überraschend war auch, die der Tribun in kürzester Zeit auf der Bühne Deutschlernte und das auch noch mit österreichischem Akzent. Respekt an dieser Stelle!

SODOM auf dem Rock Harz – das war kein Konzert, das war ein Abrisskommando der musikalischen Art, das die Bühne in Schutt und Asche legte. Kaum waren die Schlachtspuren der WARKINGS beseitigt, blieb keine Zeit zum Durchatmen. Stattdessen flogen dem Publikum mit militärischer Präzision Thrash-Granaten der Kategorie A um die Ohren. Was folgte, war Ruhrpott Thrash in Reinkultur – laut, roh, kompromisslos.

Dass SODOM sich aktuell in einem absoluten Hoch befinden, merkt man nicht nur an ihrer jüngsten Chartplatzierung – der höchsten der gesamten Bandkarriere wohlgemerkt –, sondern auch an der beispiellosen Energie, mit der sie über die Bühne marschierten. Trotz der angekündigten Pause, für die Frontlegende Tom Angelripper bereits zur Genüge Rede und Antwort stand, war von Wehmut keine Spur. Im Gegenteil: Es wirkte, als wollten sie dem Rock Harz eine letzte schallende Ohrfeige verpassen, bevor es vorerst ruhiger um die Band wird. Und das ist ihnen mehr als gelungen.

Statt das neue Material in den Mittelpunkt zu stellen, beschränkte man sich überraschenderweise auf nur einen neuen Song – Witchhunter. Eine Hommage, ein Denkmal, ein Faustschlag in die Magengrube aller Nostalgiker. Der Rest des Sets: ein Oldschool-Inferno, das die Herzen der Die-Hard-Fans höher schlagen ließ. Schon der Einstieg mit Jabba the Hut und The Crippler zeigte, dass hier kein Platz für halbgare Kompromisse ist. Mit Nuclear Winter wurde das Feld bereitet für eine gnadenlose Attacke, bei der Klassiker wie Blasphemer, Agent Orange und City of God das Infield zum Kochen brachten.

Der Sound? Grandios. Jeder Ton saß, jeder Break wurde mit chirurgischer Präzision gesetzt. Die Gitarren sägten messerscharf durch die Luft, Toni Merkel drosch sein Drumkit mit einer Mischung aus Wut und Liebe, Frank Blackfire ließ seine Saiten glühen und Tom – nun ja, Tom war eben Tom: der personifizierte Thrash Metal, ein Bulldozer mit Sonnenbrille, der das Zepter fest in der Hand hielt. Wie sehr diese Band aufeinander abgestimmt ist, wurde bei The Saw Is the Law besonders deutlich – kollektive Ekstase, synchrones Headbangen, Pommesgabeln bis zum Horizont.

Als dann Bombenhagel als Schlussstrich unter ein Set der Extraklasse gesetzt wurde, war klar: SODOM verabschieden sich nicht mit einem leisen Servus, sondern mit einem Donnerschlag. Dass jeder Einzelne – ob auf oder vor der Bühne – schlichtweg Bock hatte, war in jeder Sekunde spürbar. Und genau das macht diese Band so besonders. Keine Show, keine Maskerade, sondern pure, ehrliche Energie. Mögen sie ihre wohlverdiente Pause genießen – doch eins ist klar: Wenn SODOM zurückkehren, dann wird’s wieder hässlich. Und genau das wollen wir doch alle.

Ein Hoch auf Versengold – genau das, was man bei denen erwartet: keine kühnen Versprechungen, nur beste Unterhaltung. Die Folk-Rock-Band aus Bremen, 2003 gegründet und mittlerweile zu einem der Zugpferde der deutschen Mittelalterszene gereift, legte auf der Rock Harz Air 2025 eine Show hin, die das Infield in Ekstase versetzte.

Die untergehende Sonne bildete die perfekte Bühne, als sie loslegten mit Niemals sang- und klanglos – ein energiegeladener Start, bei dem keiner mehr stillstehen konnte. Es folgten treffsichere Mitsingkracher wie Der Tag, an dem die Götter sich betranken und Klabauterfrau, bevor es mit dem eingängigen The Devil is a Barmaid eine kleine Überraschung gab. Weiter ging’s mit Haut mir kein' Stein, Thekenmädchen und dem rotzigen Im Bier sind Dinge drin. Auch Kobold im Kopp, Die letzte Runde, Butter bei die Fische und das abschließende Abgesang durften nicht fehlen.

Bei denen gilt das gleiche wie bei Kupfergold: nichts erwartet, aber mehr als gut unterhalten – genau das lieferte Versengold. Die Band spielte sich den Arsch ab, ließ traditionelle Melodien auf moderne Rock-Attitüde treffen – kein Wunder bei ihrem Sound, den sie 2015 mit Drums und Bass zusätzlich mit Druck nach vorne brachten. Das Infield feierte gnadenlos, die Stimmung kochte – Gänsehaut garantiert! Auch der über uns kreisende Rotmilan, der mittlerweile schon fast ein Maskottchen der Sause in Ballenstedt ist, schien im Takt sein Haupt zu wiegen, während er majestätisch das bunten Treiben von oben betrachtete.

Trotz dieses Höhepunkts rutschte in meinem Kopf schon die Spannung auf King Diamond rauf. Mit dieser Show im Rücken konnte ich kaum erwarten, was auf der rechten Bühne nun folgen würde – vorbereitet und gespannt wie ein Flitzebogen.

KING DIAMOND – das war kein gewöhnlicher Gig. Das war eine feierliche Inthronisierung. Und ich war dabei – mit feuchten Augen und offenem Mund.

Seit 1989 hatte ich Kim Bendix Petersen nicht mehr solo auf der Bühne gesehen. Damals, als Abigail noch relativ frisch war und Conspiracy den Gruselhimmel eroberte. Zwar durfte ich ihn zuletzt bei Mercyful Fate auf dem Tuska erleben, aber seine Solosongs sind einfach ein ganz anderes Kaliber – cineastischer, schauriger, düsterer. Als sich nun endlich die Gelegenheit bot, ihn im Harz live zu sehen, stand für mich fest: Das wird groß. Dass es so groß würde, hätte ich mir selbst in meinen albtraumhaftesten Träumen nicht ausmalen können. Der König betrat die Bühne – und nichts war mehr, wie es vorher war.

Bereits mit Arrival war klar: Hier kommt ein Meister seines Fachs. Was dann folgte, war eine Lehrstunde in Sachen Atmosphäre, Technik und Charisma. Die Soundwand war bambastisch – nicht bombastisch, sondern eine neue Kategorie von Klarheit, Druck und Tiefgang. Der Bühnensound ließ keine Wünsche offen, die theatralische Show war perfekt inszeniert – Sarg, Grandma, Treppen, Kerzenständer – das ganze Spukschloss war angereist. Und der König selbst? Mit Zylinder, Gesichtsbemalung und stimmlichem Übermut, der einem Gänsehaut bis ins Steißbein jagte.

Spider Lilly, einer der beiden neuen Songs, fügte sich nahtlos in die Setlist ein – atmosphärisch, düster, typisch King Diamond. Und auch Masquerade of Madness, schon vor der Pandemie veröffentlicht, wirkte wie ein alter Klassiker im Geistergewand. Überhaupt – A Mansion in Darkness, The Candle, Welcome Home, Burn und natürlich das große Finale Abigail waren einfach überirdisch. Sleepless Nights allerdings war der emotionale Höhepunkt – und ja, ich gebe es zu: Ich habe geweint. Nicht vor Schmerz oder Nostalgie, sondern weil es so schön war, dass es mir das Herz zerriss und gleichzeitig heilte.

Ein großes Lob auch an Andy LaRoque – sein Spiel war so präzise, dass ich stellenweise an Playback dachte. Doch dann kamen diese kleinen Nuancen, diese lebendige Dynamik – und mir war klar: Nein, das ist alles echt. Echt brillant.

King Diamond selbst war bester Laune, plauderte charmant mit dem Publikum, lachte, gestikulierte, flirtete mit der Dunkelheit und genoss den Gig offensichtlich ebenso wie wir. Und meine Frau, bislang keine Freundin seines sirrenden Gesangs, stand am Ende mit glänzenden Augen neben mir. Wieder zu Hause hörten wir alle King Diamond-Platten durch – in chronologischer Reihenfolge. Was will man mehr?

Kniet nieder vor dem König. Wer diesem Mann live nicht begegnet ist, hat nie das volle Maß an Metal-Theater erlebt. Der Auftritt von King Diamond war das Maß aller Dinge auf dem Festival. Messlatte gesetzt, Krone auf, Bühne leer. Wer das noch toppen will, braucht schon eine Armee aus Untoten. Gänsehaut, Pippe inne Oojen und der Körper komplett mit Schweiß und Staub bedeckt. Herrlich!

Dass Heaven Shall Burn zu den ganz Großen des deutschen Extreme Metal zählen, ist längst kein Geheimnis mehr. Dass sie aber auch mit einem Ersatz am Mikrofon eine Show abliefern, die selbst gestandenen Metalheads die Tattoos nachträglich nachschwärzen lässt, ist eine absolute Meisterleistung. Und genau das geschah beim diesjährigen Rock Harz.

Vorab also ein ehrliches Chapeau und ein fettes Sorry an Marcus Bischoff. Natürlich hätte man den charismatischen Sänger der Thüringer gerne wie gewohnt vorne gesehen, aber gesundheitlich ging das schlichtweg nicht. Und so sprang – wie schon bei einem anderen Festival – erneut Britta Görtz (Hiraes, ex-Cripper) ein. Und was soll man sagen? Die Frau hat nicht einfach ausgeholfen – sie hat dominiert! Kein Wackler, keine Unsicherheit, keine Spur von „nur Ersatz“ – Britta war vollintegriert, präsent, stimmgewaltig und mit ihrer energiegeladenen Performance absoluter Teil des Bollwerks, das sich Heaven Shall Burn nennt.

Mit Übermacht gab es den denkbar passenden Einstieg: ein Titel, ein Statement, eine gnadenlose Walze. Die Bühne glich einem Inferno aus Feuersäulen, Strobo-Gewitter und rotglühender Atmosphäre, während die Thüringer eine Setlist servierten, die so ausgewogen wie brutal war. Voice of the Voiceless und My Revocation of Compliance sorgten für Moshpits in der Größe kleiner Vororte, während Godiva und Combat so tight gespielt wurden, dass man sich fragte, ob da Maschinen oder Menschen auf der Bühne standen.

Der Sound? Glasklar und trotzdem wie ein Vorschlaghammer in die Magengrube. Die Lichtshow? Hollywoodreif. Und das Publikum? Ein einziges brodelndes Chaos. Selbst in der Dunkelheit konnte man die riesigen Staubwolken sehen, die von Circle Pits und fliegenden Körpern aufgewirbelt wurden. Die Grabenschlampen hatten Schwerstarbeit zu leisten – Crowdsurfer im Sekundentakt.

Ein besonderer Moment: Bei Tirpitz durfte Gitarrist Alexander Dietz selbst ans Mikro, bevor dann Marcus Bischoff – unter tosendem Jubel – doch noch die Bühne betrat, um eine bewegende und gleichzeitig humorvolle Ansprache zu halten. Der Dank an Britta kam von Herzen und war mehr als verdient. Sie hatte die Hütte bis dahin bereits in Schutt und Asche gelegt. Mit Hunters Will Be Hunted wurde dann endgültig alles vernichtet, was nicht festgenagelt war. Wenn irgendwo in Ballenstedt ein Seismograph ausgeschlagen hat – das war der Grund.

Heaven Shall Burn haben geliefert. Mit voller Wucht, mit Überzeugung, mit Haltung. Und mit Britta Görtz als Ausnahmeerscheinung am Mikrofon, die eindrucksvoll bewies, dass Metal keine Frage des Geschlechts, sondern des Könnens ist. Eine Show, die hängen bleibt wie eingetrockneter Schlamm auf Festivalstiefeln – nur sehr viel geiler.

Schwer war’s – und zwar nicht nur der Körper nach zwei Abrissbirnen zuvor, sondern auch die Entscheidung, ob man sich Nachtblut wirklich noch geben sollte. Die Osnabrücker Gothic-Metaller mit Hang zum Theatralischen servierten ihre dunkle Klangwelt mit gewohnter Routine, doch irgendwie wollte der Funke nicht überspringen. Die Songs klangen zwar solide, doch wirkte der ganze Auftritt wie ein gotischer Mitternachtssnack, den man nicht wirklich bestellt hat. Das Infield leerte sich sichtbar, was den treuen Fans vor der Bühne herzlich egal war – sie feierten ihre Helden trotzdem mit wehenden Armen und schwarzem Herz. Für mich blieb es allerdings bei der Feststellung: Schön, dass es andere mögen.

Ganz anders sah es da bei Non Est Deus aus, dem deutlich düstereren, ernsteren Projekt rund um Noise, den man sonst als das Gesicht von Kanonenfieber kennt. Und ja – auch wenn manche ihn für seinen Erfolg hassen, hier zeigte sich, warum das ganze Theater drumherum völlig irrelevant ist. Selbstgeißelungen, klirrend kalte Riffs, messerscharfe Texte und eine Bühnenpräsenz, die mitreißt. Wer dachte, das sei bloß ein Ableger des großen Bruders, wurde eines Besseren belehrt. NON EST DEUS hat Biss, Wucht – und Geschichte, immerhin existiert das Projekt seit 2017, also vier Jahre vor Kanonenfieber. Mit steigendem Enthusiasmus und fallender Körperenergie zogen wir irgendwann doch die Reißleine. Müde, aber beeindruckt.

Wenn man nach einem Festivaltag mit trockener Kehle, knirschenden Zähnen voller Staub und einem debil-grinsenden Gesichtsausdruck gen Zelt wankt, dann war es wohl ein guter Tag. Nein, ein großartiger! Der zweite Tag des Rock Harz 2025 hat geliefert – und wie! Zwischen lautstarken Gitarren, gänsehauterzeugenden Falsett-Schreien und einem Pulled Pork Burger, der sich in die Hall of Fame der Festivalverpflegung eingebrannt hat, war alles dabei, was das Herz des geneigten Metalheads begehrt.

Die klare Siegerliste dieses Tages liest sich wie ein feuchter Traum für Freunde gepflegter Härte: King Diamond mit einem der besten Gigs der letzten Jahre – the King is still very much alive –, Heaven Shall Burn, die mit Britta am Mikro ein wahres Statement setzten, Sodom, die einmal mehr bewiesen, dass Ruhrpott-Thrash niemals alt wird, Warkings, deren Siegeszug kaum noch aufzuhalten scheint, und The New Roses, die mit neuer Bühnenaufstellung und altem Charme das Infield zum Kochen brachten.

Neben all dem Lärm gab’s auch die leisen Highlights: tolle Gespräche, alte Freunde und neue Bekanntschaften, viel Gelächter, ein bisschen Sonnenbrand und einfach diese besondere Magie, die nur ein Festival wie das Rock Harz versprühen kann.

Und während man sich langsam die Staubschicht aus der Nase pustet und den Magen mit einem Mitternachtssnack (Spoiler: kein Pulled Pork mehr da…) beruhigt, wächst sie bereits, diese kindliche Euphorie: Tag 3 naht – und er hat noch einmal ordentlich was im Tank!

OLAF

Fotos by DÖ (Dominik Müller)